La frettolosa dismissione di antiche professioni ha impoverito il territorio e porta allo spreco di risorse.

La frettolosa dismissione di antiche professioni ha impoverito il territorio e porta allo spreco di risorse.

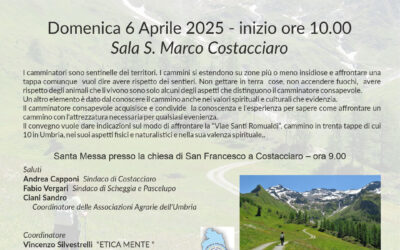

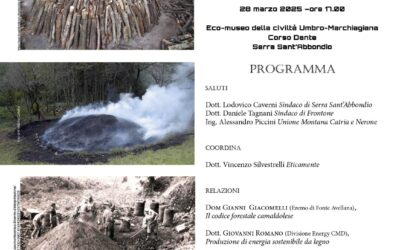

Nel teatro comunale di Scheggia il 21 marzo 2025 si è tenuto un convegno, organizzato dall’ISUC , dai Comuni di Scheggia, Costacciaro e dalla Università degli Uomini Originari di Costacciaro sulla ricostruzione della professione del carbonaio nella fascia appenninica. L’obiettivo del convegno era anche di vedere se questa antica professione potesse avere, mutatis mutandis, un futuro.

Nel suo saluto, il sindaco di Scheggia, Fabio Vergari, che ha ospitato il convegno presso il teatro comunale, ha ricordato l’importanza di questo mestiere nel passato per garantire la sopravvivenza delle famiglie. Ha rammentato anche come il fumo delle carbonaie fosse ritenuto terapeutico nel caso di pertosse. Era questa una pratica abbastanza diffusa, come è emerso poi dai successivi interventi.

Il Sindaco di Costacciaro, Andrea Capponi, ha segnalato l’opportunità delle iniziative assunte per recuperare le tradizioni e orientarle verso il futuro come si sta facendo da tempo nell’ambito della filiera del legno.

Sandro Ciani, coordinatore delle Associazioni Agrarie dell’Umbria, ha sottolineato la positività della presenza delle scuole al convegno. Le comunanze agrarie hanno infatti il ruolo dell’uso agro-silvo-pastorale dei terreni in loro possesso, con particolare riguardo al futuro dei giovani. In questo ambito, la riscoperta del legno come fonte di energia è importante specialmente nella attuale complessa situazione.

Euro Puletti, assessore alla cultura della Università degli Uomini Originari di Costacciaro, ha iniziato il suo intervento ricordando, con alcuni versi, l’origine della stessa Università agraria che data dal 1289. Puletti ha rammentato come il mestiere abbia lasciato molti toponimi nella zona.

«Alcuni toponimi ci testimoniano la diffusione capillare del mestiere del carbonaio sul massiccio del Monte Cucco: Piazza Bella, Piazza Camilloni, Piazza del Miglione, Le Cotte, La Cotti Pajia, Le Cottarelle, Lo Stradello dei Carbonari, Le Cèse dei Carbonari, ecc. I primi due citati alludevano alle “piazze da carbone”, spiazzi artificiali piani, e al riparo dai venti (“a la povènta“, dalla locuzione latina “post ventum”, cioè ‘oltre il vento’), sui quali veniva costruita e cotta la carbonaia; il terzo, Le Cotte, indicava una “carbonara” che fosse stata completamente bruciata e risultasse, pertanto, pronta per estrarvi la “carbonella”, o, con termine dialettale, “’l carbonello”, poi “smacchiato” e insaccato nelle cosiddette “balle”, ovverosia nei sacchi di juta, attraverso l’ausilio dei muli, prima e dei motocarri, successivamente».

Una particolarità di questa attività era che, nell’Ottocento, il carbone di legna era solo per l’uso delle famiglie del territorio. Per venderlo fuori, infatti, occorreva una speciale autorizzazione dell’Università.

Ferdinando Costantino, docente presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Perugia, ha illustrato come l’uso del legno sia coerente con gli obiettivi di sviluppare una economia circolare, cioè che non distrugga l’ambiente ma lo migliori. Il legno può avere usi nuovi nella produzione di calore e energia ma anche nell’assorbimento di tossine o nella produzione di idrogeno. L’Università di Perugia, con finanziamenti europei, sta lavorando in questi settori ed è interessata ad avere collegamenti con il territorio per sviluppare progetti operativi.

Gianni Della Botte, presidente della pro-loco di Pomonte, nel comune di Gualdo Cattaneo, ha raccontato l’attività del carbonaio in quel territorio e l’uso, in particolare, del leccio e del corbezzolo, che portava alla produzione di una carbonella di ottima qualità, apprezzata per la cottura dei cibi. Una cattiva carbonella può, infatti, alterare un buon piatto.

La relazione fra la qualità della carbonella ed il cibo, è stata illustrata anche da Mario Fanucci, che ha ricordato come l’attività dei carbonai a Campitello di Scheggia (Cesare, Pietro e Santino Fanucci) si sia esaurita intorno agli anni 2000. La famiglia commerciava la legna e produceva carbonella che era richiesta dai ristoratori della riviera adriatica per la sua alta qualità.

Al convegno hanno partecipato cittadini, docenti e studenti delle scuole di Scheggia. La giornata si è conclusa con la visita al Museo dell’orologio.